Resulta verdaderamente fascinante —y a la vez profundamente perturbador— contemplar la naturalidad con que la sociedad contemporánea ha normalizado el consumo como estado existencial.

Resulta verdaderamente fascinante —y a la vez profundamente perturbador— contemplar la naturalidad con que la sociedad contemporánea ha normalizado el consumo como estado existencial.

Lo que presenciamos no es simplemente un intercambio económico o cultural, sino la institución de un metabolismo colectivo patológico que devora sin discriminación lo que se le presenta, para luego evacuar con alivio y continuar indefinidamente este ciclo de vacuidad.

Te puede interesar: Receta Gourmet de la Precariedad: El Estofado de la Corrupción

Entre la ingesta compulsiva y la defecación aliviada, hemos eliminado sistemáticamente el espacio para la verdadera digestión —aquella transformación alquímica que convertiría lo consumido en verdadera nutrición intelectual o espiritual. El resultado es una sociedad que traga sin masticar y expulsa sin asimilar, un organismo cultural enfermo cuya única función parece ser la de servir como conducto para un flujo interminable de contenido desprovisto de sentido.

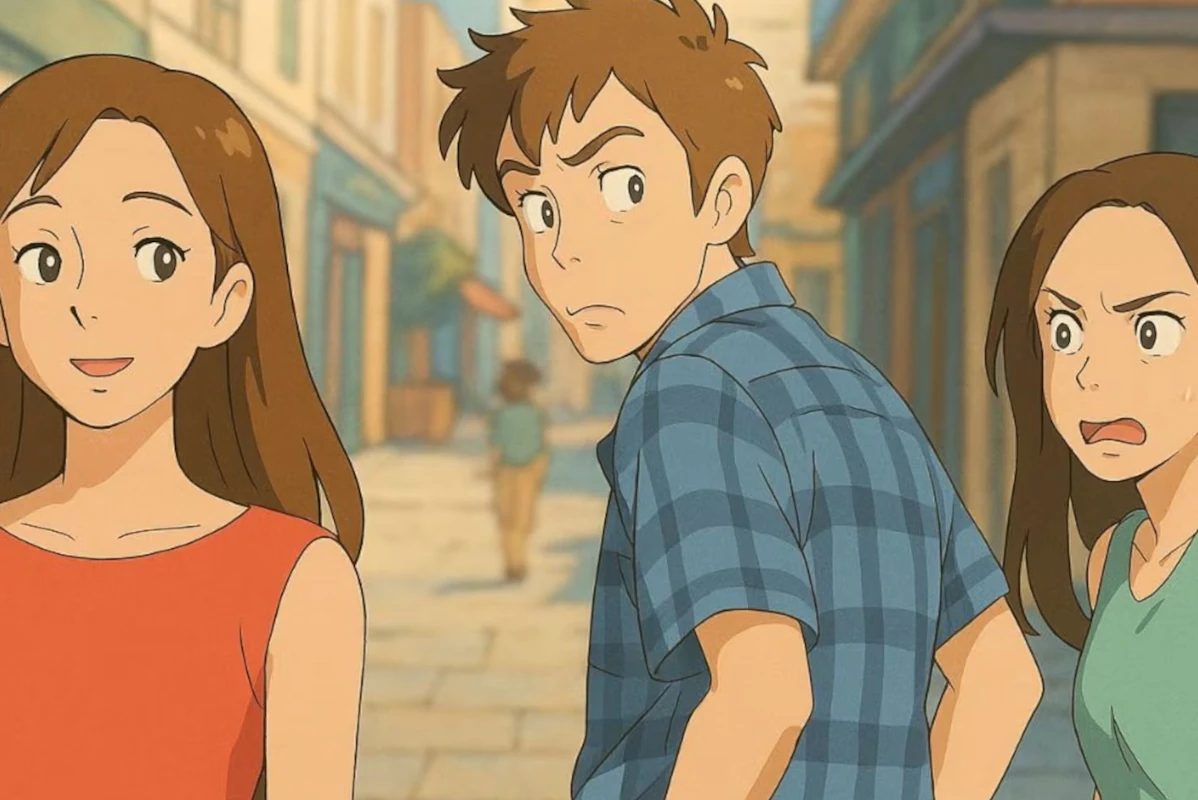

Este fenómeno se manifiesta con particular claridad en el actual debate sobre la inteligencia artificial generativa. Asistimos a un espectáculo de hipocresía reveladora: la repentina sacralización del «genio creador» precisamente cuando la tecnología ha expuesto la obsolescencia de dicha noción. Las airadas protestas contra la generación de imágenes «estilo Ghibli» no son más que un espasmo nostálgico por categorías estéticas que el propio arte posmoderno lleva décadas cuestionando sistemáticamente.

La contradicción resulta tan evidente que solo puede explicarse como síntoma de una profunda desconexión entre nuestros discursos y nuestras prácticas, entre lo que decimos valorar y lo que efectivamente consumimos.

El lenguaje mismo ha sido colonizado por esta lógica metabólica aberrante. Las palabras ya no vinculan significados profundos ni construyen puentes de entendimiento genuino; circulan como cáscaras vacías que intercambiamos ritualmente para mantener la ilusión de comunicación. No dialogamos: regurgitamos frases prefabricadas, opiniones enlatadas y conceptos superficialmente asimilados en un ecosistema donde la comunicación ha sido reemplazada por la autocomplacencia colectiva.

La industria cultural, por supuesto, ha adaptado su producción a esta anatomía deformada del consumidor contemporáneo. Todo viene pre-digerido, sin aristas ni complejidades, diseñado para un tránsito expedito por el tubo digestivo social. Lo más perverso de este sistema es su capacidad para presentarse como libertad de elección: el capitalismo tardío ha perfeccionado el arte de disfrazar la autoexplotación como autonomía.

La indignación selectiva contra las tecnologías generativas opera como distracción perfecta: permite la ilusión de resistencia mientras se participa entusiásticamente en el mismo sistema que se pretende criticar. El verdadero desafío no consiste en defender un modelo romántico del artista frente a la máquina, sino en cuestionar las condiciones económicas y sociales que determinan cómo producimos, distribuimos y consumimos lo sensible.

La pregunta fundamental no es si la IA debería generar imágenes «estilo Ghibli», sino qué significa habitar un mundo donde la producción y el consumo de imágenes se ha convertido en un automatismo vaciado de sentido. El problema no es la tecnología emergente, sino el metabolismo cultural patológico que hemos normalizado: devorar sin hambre y defecar sin nutrición.

Es en este contexto donde debemos repensar radicalmente el rol del artista. La tecnología generativa expone el agotamiento de ciertos paradigmas estéticos y fuerza interrogantes mucho más incómodas: ¿qué sentido tiene seguir produciendo más imágenes en un mundo ya sobresaturado de ellas? ¿Cómo recuperar la potencia disruptiva del gesto artístico cuando cualquiera puede producir un dibujo, un poema, un logotipo con tan solo dar una instrucción?

La ironía suprema de nuestra condición es que, empachados por este ciclo interminable de consumo y desecho, hemos perdido la capacidad de percibir nuestra propia inanición espiritual. Como organismos enfermos cuyos mecanismos de

saciedad se han averiado, continuamos ingiriendo sin que jamás se aplaque nuestro desasosiego existencial. Y así, eternamente hambrientos en medio de la sobreabundancia, seguimos alimentando este sistema digestivo distorsionado.

¿Existe alguna forma de resistencia ante esta patología colectiva? Quizás la subversión comience por recuperar la capacidad de digestión pausada, el arte casi olvidado de la rumia intelectual. La verdadera práctica artística radical podría consistir hoy en cultivar espacios de silencio y contemplación; en desarrollar formas de atención profunda que resistan la fragmentación constante de la experiencia.

No se trata de nostalgia por una profundidad perdida —que siempre fue más mito que realidad—, sino de sabotear la lógica del sistema digestivo actual introduciendo en él pausas, resistencias, retenciones estratégicas. Cada vez que elegimos la pregunta incómoda sobre la respuesta reconfortante, cada vez que preferimos el desacuerdo reflexivo sobre la ovación automática, se abre una fisura en el espectáculo.

En los márgenes de esta sociedad excremental persisten aún quienes se niegan a funcionar como meros conductos, quienes preservan la capacidad de nutrición auténtica. Son aquellos que transforman lo consumido en verdadero alimento para el espíritu, que mastican pacientemente cada idea antes de incorporarla, que resisten la tentación del alivio inmediato que proporciona la evacuación cultural.

Te puede interesar: Juego sucio en el sistema de salud: La connivencia entre EPS y farmacéuticas bajo la sombra de la Ley 100

Y asi quizás sabotean la lógica del engranaje. Cada vez que alguien escribe un verso en lugar de un eslogan, que elige el desacuerdo sobre la ovación, que prefiere una pregunta incómoda a una respuesta tranquilizadora, se abre una fisura en el teatro de lo superficial. Ahí, en esos intersticios, aún respira algo salvaje: lo humano que se resiste a ser empaquetado, en esa resistencia se encuentra el germen de una relación diferente con nuestro entorno cultural, una que escape a la lógica del consumo y la defecación que define nuestra época, una que nos permita resistir frente a un sistema que transforma toda crítica en tendencia, toda rebeldía en estilo, toda resistencia en contenido. La tarea no es cambiar el mundo, sino no dejarse digerir por él.